由書本、經典與權威所建構的世界觀

作者|魯益師(C. S. Lewis)

譯者|金子煥

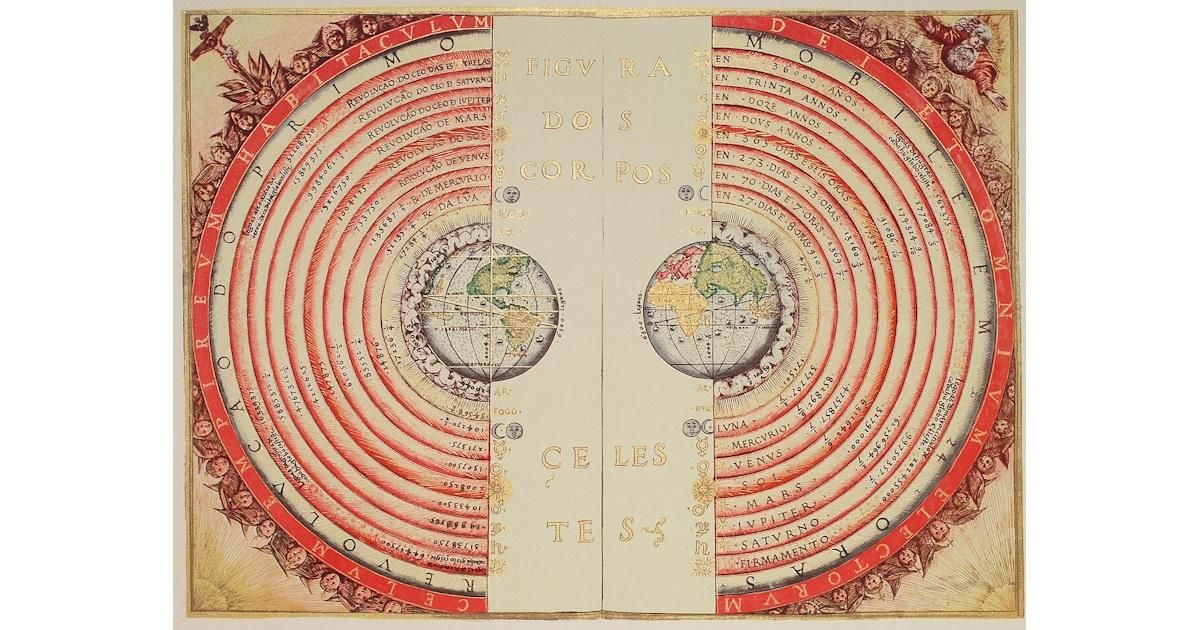

▎巴爾托洛梅烏 . 維利烏於 1568 年繪製的地心說宇宙模型 , 收藏於法國國家圖書館 。

《 已棄之象 : 中世紀與文藝復興文學導論 》 ( The Discarded Image: An Introduction to Medieval and Renaissance Literature ) 一書為魯益師生平最後一本書 。

所謂 「 象 」 ( Image ) , 指的是中世紀人對宇宙 ( 天象 ) 整體結構的想像與理解 —— 一幅結合哲學 、 神學與詩意秩序的宇宙圖像 。 它以天球 、 四元素與靈體 ( 天使 ) 的層級 , 編織出一個有序 、 圓滿 、 充滿象徵意義的世界觀 , 曾深刻塑造中古與文藝復興時期的文學與思維 。

譯名 「 已棄之象 」 , 旨在傳達魯益師所描繪的歷史轉折 : 這幅曾被世人奉為真實之圖的宇宙模型 , 如今已被現代性捨棄 , 成為一個被誤解 、 遺忘 、 或僅作為 「 迷信遺跡 」 來閱讀的文化遺產 。

-

前言

本書內容源自我在牛津大學多次開設的一系列課程 。 曾聆聽這門課的幾位學生表達希望 , 盼能將課程的精髓整理為較為長久的形式 , 因此才有了這本書的誕生 。

我不敢自誇 , 這本書中有什麼內容是讀者自己無法發現的 —— 如果你願意在閱讀古書時 , 每遇到困難之處 , 就查閱註釋 、 歷史資料 、 百科全書或其他輔助資料 , 其實也能逐步拼湊出這些知識 。 我之所以認為這門課值得開設 , 這本書值得寫成 , 是因為那樣 「 一處一處解讀 」 的方式 , 在我看來 , 也在一些其他人看來 , 實在稱不上令人滿意 。

首先 , 我們往往只會在明顯困難的段落才去尋求幫助 , 但有些段落則是 「 隱蔽的難處 」 : 它們看似簡單 , 實則暗藏深意 , 使人誤解 。 再者 , 若閱讀時不斷即時查找資料 , 很容易破壞閱讀體驗 , 讓一些敏銳的讀者甚至開始覺得 , 學術研究只會把人從文學本身拉走 , 變得討人厭 。

我所盼望的 , 是若能在閱讀之前就預備一套尚可使用 ( 即使仍不完整 ) 的裝備 , 然後一路帶著走 , 也許能讓人順利進入書中世界 。 因為若在美景當前 , 卻老是低頭看地圖 , 將會破壞我們欣賞風景時應有的那份 「 智慧的被動 」 —— 一種敞開與沉靜的欣賞態度 。 但若是在啟程之前先好好研究地圖 , 便不會有這種副作用 。 事實上 , 它甚至會帶我們走向許多新的風景 —— 包括那些單靠直覺根本不可能找到的地方 。

我知道 , 有些人寧可只憑直覺接受一本古老作品帶來的印象 —— 無論這印象多麼偶然 、 多麼現代 —— 而不願意更深入理解作品原初的脈絡與想像世界 。 就像有些旅人 , 走遍歐洲大陸時仍堅持保有英國式的生活方式 , 只與其他英國觀光客來往 , 欣賞所見所聞的 「 古雅 」 , 卻從未真正渴望了解那些生活方式 、 教堂或葡萄園 , 對當地人而言意味著什麼 。

他們當然也有他們的樂趣 。 對這樣的人 , 我沒有異議 ; 也希望他們對我所採取的方式 , 也不會心生不悅 。

但我這本書 , 是為了另一種讀者而寫的 。

—— C. S. 魯益師

劍橋大學抹大拉學院

1962 年 7 月

-

第一章 中世紀的處境

萬物之間的異中之同 。 ( The likeness of unlike things )

—— 穆爾卡斯特 ( Mulcaster )

中世紀的人與野蠻人 ( the savage ) 有許多共同的無知之處 , 在人類學家眼中 , 他的一些信念可能也與野蠻人的信仰相仿 。 但他通常並不是循著與野蠻人相同的路徑 , 才抵達這些信念 。

野蠻人的原始信仰被認為是人類群體對其環境所做出的自發性回應 , 而這種反應主要源自想像力 。 它們體現了某些作者所稱的 「 前邏輯思維 」 ( pre-logical thinking ) 。 這些信仰與群體的共同生活密切相關 。 那些我們稱為政治 、 軍事與農業的行動 , 往往難以與儀式區分 ; 儀式與信仰相生相養 , 彼此支持 。 而最具中世紀特色的思想 , 則並非由此而來 。

有時候 , 當一個社群在相對同質 、 也相對不受干擾的情況下持續很長一段時間 , 這樣一套信仰體系便可能延續下去 , 當然會有所發展 , 即便其物質文化早已超越野蠻的層次 。 於是 , 這體系可能開始轉化為某種更具倫理性 、 更具哲理 , 甚至更具科學性的東西 ; 然而 , 它與其野蠻起源之間會有一條未曾中斷的延續路徑 。 看來 , 在埃及就曾發生過類似的情況 。 [1] 但這同樣也與中世思想的歷史不同 。

中世紀世界觀的特殊性 , 可以從以下兩個例子看出來 。

-

從柏拉圖到拉約曼 : 信仰的傳抄系譜

大約 1160 到 1207 年間 , 一位名叫拉約曼 ( Layamon ) 的英國司鐸寫了一首詩 , 名為 《 不列顛紀 》 ( Brut ) 。 [2] 其中 ( 第15,775行起 ) 他提到 , 空氣之中棲息著許多存在 , 有善有惡 , 並將一直存留到世界的終結 。

這種信念的內容 , 乍看之下與某些原始信仰頗為相似 : 在自然界 ( 特別是那些難以接近的地方 ) 投射出既友善又敵對的靈體 , 常見於原始文化的反應模式 。 然而 , 拉約曼之所以這樣寫 , 並不是因為他認同他所身處的群體性 、 自然生成的社會信仰 , 而其背後其實是另一段歷史 。

他所敘述的空中靈體 , 是取自約 1155 年諾曼詩人韋斯 ( Wace ) 的作品 ; 韋斯則是根據 1139 年前蒙茅斯的傑佛瑞( Geoffrey of Monmouth ) 所著的 《 不列顛諸王史 》 ( Historia Regum Britanniae ) ; 而傑佛瑞的資料來源 , 則是二世紀的阿普列尤斯 ( Apuleius ) 所寫的 《 論蘇格拉底之神 》 ( De Deo Socratis ) ; 阿普列尤斯則是在傳述柏拉圖的靈體觀 ( the pneumatology of Plato ) ; 而柏拉圖本身 , 則是為了倫理與一神論的目的 , 對祖先所承襲的神話進行改造 。

如果我們再往前回溯許多代 , 也許會找到—或者說猜想出 —— 某個神話最初出現的時代 , 那正是我們一般所說的原始社會時期 。 但拉約曼對這一切一無所知 。 他與這些起源的距離 , 甚至比我們今天與他之間的距離還要遙遠 。 他之所以相信那些空中的靈體 , 不是因為他身處一個原始世界 , 而是因為他 「 讀過書 」 ; 就如同我們相信太陽系的存在 , 或相信人類學家對史前人類的研究一樣 。

諷刺的是 , 原始信仰通常會隨著識字教育與文化交流而被瓦解 ; 而正是這些識字與交流 , 反倒形成拉約曼所相信的信仰與信念 。

-

從哲學到詩歌 : 宇宙秩序的再製

我所舉的第二個例子 , 也許更加耐人尋味 。 在十四世紀 , 紀歐姆 . 迪居勒維爾 ( Guillaume Deguileville ) 所寫的 《 人的朝聖之旅 》 ( Pélerinage de l’Homme ) 中 , 自然 ( 以擬人化的方式出現 ) 對角色格蕾絲迪厄 ( Gracedieu , 意為 「 上帝的恩典 」 ) 說 , 她與對方所治理領域的分界線 , 就是月球的軌道 。 [3]

乍看之下 , 我們很容易以為這是源自於某種原始神話 : 將天空劃分為上層 、 下層區域 , 上層住著更高等的靈體 , 下層則住著較低等的靈體 , 而月亮正好成為這兩者之間明顯的界標 。

然而 , 事實上 , 這段文字的思想來源與原始宗教 , 甚至與一般文明宗教的關聯都非常薄弱 。 詩人確實讓那位較高的神聖存在名為格蕾絲迪厄 / 上帝的恩典 , 這多少沾染基督教的色彩 ; 但這樣的處理 , 更像是一層 「 薄薄的刷漆 」 , 塗抹在一幅並非基督教 , 而是亞里斯多德式的底稿之上 。

-

不穩定的自然 , 恆常的天空

亞里斯多德既關注生物學 , 也關心天文學 , 因此他很自然地意識到一種明顯的對比 : 人類所居住的世界 , 充滿無止盡的變化 —— 生育 、 成長 、 繁殖 、 死亡與腐朽 。 在他那個時代 , 人們已掌握的實驗方法 , 至多只能在這變動的世界中發現一種不完全的規律 : 事物的發展雖有模式 , 但並不絕對 , 也不總是如此 , 只能說 「 大致上 」 或 「 通常情況下 」 會那樣發展 。 [4]

然而 , 天文學所研究的世界 , 卻截然不同 。 當時還未曾觀察到新星 ( Nova ) , [5] 在亞里斯多德看來 , 天體是恆常的 : 它們不會生成 , 也不會消亡 。 而且 , 觀察得愈深入 , 就愈發現這些天體運行的規律是何等完美 。

於是 , 宇宙被劃分為兩個區域 : 下界是變化與不規則的領域 , 他稱之為 「 自然 」 ( φύσις ﹝ physis ﹞ ) ; 上界則稱為 「 天 」 ( οὐρανός ﹝ ouranos ﹞ ) 。 因此 , 亞里斯多德把 「 自然 」 與 「 天 」 當作兩個不同的事物來談論 。 [6]

然而 , 那極其多變的現象 —— 天氣 —— 也使人意識到 , 「 不穩定的自然 」 其實延伸到地球表面以上相當高的地方 ; 那麼 「 真正的天空 」 就必須從更高處才開始 。 於是 , 人們便合理推論 : 在觀察上明顯不同的區域 , 也應是由不同的物質構成 。 自然界由四元素組成 : 土 、 水 、 火與空氣 。 那麼空氣所在之處 , 也就是自然與變動無常性所在之處 , 理當在進入天空之前就已結束 。

在空氣之上 —— 即 「 真正的天空 」 之中 —— 存在一種不同的物質 , 亞里斯多德稱之為 「 以太 」 ( aether ) 。 因此 , 他寫道 : 「 以太圍繞著那些神聖的天體 ; 而在以太與神聖本性之下的 , 則是那些會受苦 、 可變 、 會腐敗 、 終將死亡的存在 。 」 [7]

亞里斯多德使用 「 神聖 」 ( divine ) 一詞時 , 確實為這宇宙結構引入某種宗教意味 ; 至於將 「 天空與自然 」 、 「 以太與空氣 」 的邊界設定在月球軌道 , 不過是細節上的安排 。 然而 , 這樣一條分界的出現 , 與其說是出於宗教需求 , 不如說是源自科學上對秩序與結構的追求 。

這 , 正是迪居勒維爾那段文字的最終思想來源 。

-

書卷性與權威的時代

上述兩個例子所說明的 , 其實是同一件事 : 中世紀文化的極端 「 書卷性 」 ( bookish ) , 或說 「 教士性 」 ( clerkly ) , 是極度依賴以書為本 、 由受教會教育的教士階層主導的文化 。

當我們談論中世紀是 「 權威的時代 」 時 , 通常想到的是教會的權威 。 但實際上 , 那不只 「 教會 」 權威的時代 , 也是 「 各種 」 權威的時代 。 若要說中世紀文化是對其處境的回應 , 那麼它所最強烈回應的那個 「 處境元素 」 , 就是手抄本 。 簡單來說 : 他們的世界是被書本塑造的 。

每一位作者 ( 只要做得到 ) 都會讓自己的寫作建立在前人的基礎上 , 依循某位 「 權威 」 ( auctour ) 的腳步 ; 而這位權威 , 最好還是拉丁語的作者 。 這種對前人書寫的依附與傳承 , 是讓中世紀文化與原始社會 、 也與現代社會截然不同的關鍵 。

在原始部落中 , 人們的文化是透過行為模式的長期參與 —— 往往是無意識地 —— 所吸收而來 ; 另一部分則是透過口耳相傳 , 由部落長老教導而得 。 而在我們當代社會 , 大部分的知識 , 說到底 , 還是建立在觀察和實驗之上 。

但在中世紀 , 大部分的知識來源卻是書本 。 雖然當時識字率遠低於今日 , 但從某個角度來看 , 「 閱讀 」 在整體文化中的地位反而比今天更為核心 、 更不可或缺 。

-

羅馬化的蠻族 , 蠻族化的中世紀

不過 , 對上述說法 , 我們還必須補上一點保留 。 中世紀雖然主要承襲的是透過書籍傳入的希臘 — 羅馬傳統 , 但它同時也深深扎根於 「 蠻族 」 ( barbarian ) 的北方與西方 。

我特別將 「 蠻族 」 一詞加上引號 , 是因為若不如此 , 很容易讓人產生誤解 。 這個詞彷彿暗示羅馬公民與那些逼近帝國邊境的外族 , 在種族 、 藝術或天賦能力上有著天壤之別 。 但即便在古代 , 事實也遠非如此 。

早在羅馬帝國滅亡之前 , 「 公民身分 」 早已與種族毫無關聯 。 整個帝國的歷史顯示出 , 日耳曼人 , 甚至 ( 更重要的是 ) 他的鄰居凱爾特人 , 一旦被羅馬征服或與之結盟 , 通常都毫不抗拒羅馬文化的同化 , 也幾乎沒有適應困難 。 他們可以很快換上長袍 , 學習修辭 , 進入羅馬的文明生活 。

這並不是像霍屯督人 ( Hottentot ) [8] 草率裝扮成歐洲人的那種表面模仿 。 他們的同化往往是真實而長久的 。 只要幾代人 , 他們便能孕育出羅馬的詩人 、 法學家 、 將軍 。 他們與早期希臘 — 羅馬世界世界的前輩相比 , 並沒有更多差異 ; 正如那些前輩彼此之間 , 在頭骨形狀 、 五官 、 膚色或才智上的差別 , 也不過如此 。 ✤

-

附註

[1] 參 Before Philosophy, J. A. Wilson, etc. (1949)。

[2] Ed. F. Madden, 3 vols. (1847).

[3] In Lydgate’s trans. (E.E.T.S. ed. F. J. Furnivall, 1899), 3415 sq.

[4] De Gen. Animalium, 778a; Polit. 1255b.

[5] 傳說依巴谷 ( Hipparchus, BCE 150 ) 曾觀測到一次新星 。 參見 Pliny, Nat. Hist. 1, xxv 。 一五七二年十一月仙后座的那顆大新星 SN 1572 , 是思想史上最重要的事件 。 參見 F. R. Johnson, Astronomical Thought it in Renaissance England, Baltimore, 1937, p. 154 。

[6] Metaphys. 1072b. Cf. Dante, Par. xxviii, 42.

[7] De Mundo, 392a. 無論這篇文章是亞里斯多德的 , 還是只是亞里斯多德學派的 , 對我的目的來說都不重要 。

[8] 譯者註 : 「 霍屯督人 」 為歧視用語 。 過去曾是歐洲人用來稱呼南非的科伊科伊人 ( Khoekhoe ) , 現已不再使用 。

—— 本文原標題為 〈 由書本 、 經典與權威所建構的世界觀 —— 魯益師中世紀與文藝復興文學導論 ( 一 ) 〉 , 刊載於 《 校園 》 2025 年 10 ~ 12 月號 「 出版職人的信仰告白 」 , 頁 4 ~ 8 。